新聞資訊

新聞資訊 知識專欄

知識專欄碳(C)是一種重要的元素。我們是以碳為基礎的生命形式。二氧化碳(CO2)的氣體濃度,與氧氣結合,是我們用來衡量對全球變暖貢獻的指標。以固態形式存在時,純碳可以像石墨一樣柔軟,也可以像鉆石一樣堅硬。從飛機到釣魚竿,碳纖維強化了無數產品。放射性碳14(14C)測年法是考古學中不可缺少的工具。很難想象有比碳更有影響力的元素。

超寬帶隙

基于碳化硅(SiC)和氮化鎵(GaN)的寬帶隙(WBG)晶體管已經在電力開關性能方面迅速進步。較寬帶隙材料相比傳統的基于硅(Si)的MOSFET電力晶體管,具有顯著更高的內在熱導率和更高的介電擊穿電壓,這意味著晶體管基底可以在保持相同性能的條件下變得更小、更薄。較小的尺寸也減少了柵極和端子電容及電阻,從而實現了更快、更高效的開關,且功耗更低。SiC晶體管可以處理更高的電壓,開關速度更快且效率更高,而基于氮化鎵基底的高電子遷移率晶體管(HEMT)比SiC-MOSFET的開關速度更快,使其在高頻電子設備中非常有用。快速開關減少了其他電感和電容元件的尺寸需求,使得制造非常緊湊、高效且高功率密度的產品成為可能。

這些WBG的優勢意味著SiC和GaN晶體管已經廣泛應用于綠色技術中,如電動汽車、光伏轉換器、物聯網網絡以及生態設計電源。

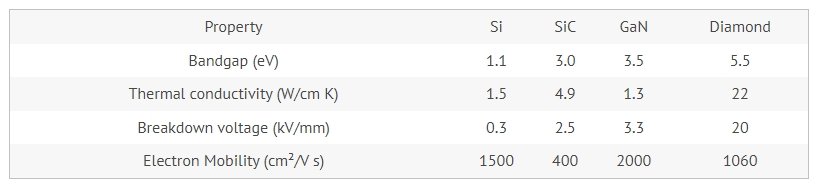

在這一過程中,碳提供了下一代的超寬帶隙(UWBG)晶體管。取代SiC或GaN基底,使用的是純鉆石,其熱導率更高(是SiC的4倍),擊穿電壓更大(是GaN的6倍),帶隙值也比SiC和GaN都要寬(見下表):

不同晶體管技術的性能可以用巴利加優值(BFOM)來表示——值越高越好。這個尺度是非線性的,因為關鍵性能指標如擊穿電壓和導電率取決于臨界電場值,該值按半導體帶隙電子電壓的六次方比例增長。因此,基于BFOM的WBG晶體管比Si-MOSFET高約730倍,而基于碳的UWBG晶體管約為后者的15625倍——這是性能上的巨大飛躍,對于將我們的全球能源消耗從污染的化石燃料轉變為高效的綠色電能至關重要。

石墨烯半導體

石墨烯是一種二維碳同素異形體,由僅一個原子厚的納米層構成,原子排列成蜂窩狀平面晶格。它表現為一種準金屬,允許熱量和電流沿其平面流動但不橫向流動。作為一種塊狀材料,它在所有可見波長范圍內強烈吸收光線,而單層情況下幾乎透明。在顯微鏡下,它是地球上最堅硬的材料,因為每個原子與它的三個鄰居雙鍵相連。這種剛性帶來了極高的電子遷移率,測量值為15000平方厘米/伏秒(與表1中的數值相比),因此它的導電性能優于銀。

石墨烯還表現出一些不尋常的電學特性:它受外部磁場的強烈影響,可以制造出靈敏的霍爾效應傳感器,這些傳感器在室溫和低至接近絕對零度(低于1K)的低溫下都能良好工作;它還可以用于制造石墨烯場效應晶體管(gFET),可作為生物傳感器。gFET使用液體柵極,其中帶電生物分子影響通道電流,允許基于離子而非電荷注入的測量。這使得蛋白質、生物分子和核酸的實時測量成為可能,推動了如CRISPR基因編輯、RNA藥物研究、檢測人類、植物和動物的傳染病以及癌癥研究等尖端技術的發展。

關于石墨烯獨特電學特性的研究仍在繼續,這可能會開啟新型電子設備的發展。一個發展領域是自旋電子學,其中信息可以存儲在電子的角動量(自旋向上或自旋向下)中。石墨烯的規則而剛性的數組結構可能是室溫、原子級和自旋電子非易失性存儲器(NVM)的理想載體材料,這種存儲器比傳統的RAM更快,并且在關閉時仍然保留所有數據。

碳納米管

如果將一張石墨烯片卷成一個圓筒,它將成為一種具有卓越拉伸強度和熱導率的納米結構。由垂直對齊的碳納米管(CNT)制成的熱界面材料表現出高度定向的熱導率,因此電力電子設備產生的熱量可以有效地傳導到適當的散熱器,而不會過度加熱相鄰組件。在測試中,熱導率接近15W/K——約為熱導脂的三倍。

此外,碳納米管可以根據其物理尺寸和/或額外的化學摻雜表現出半導體或準金屬的特性。理論上,碳納米管可以承載比相似尺寸的銅導體高1000倍的電流,而且由于其圓柱形結構,這種電流可以被引導僅沿著管的軸向流動而不橫向流動,從而使得許多新型電子設備成為可能。

碳納米管的其他用途包括光伏系統、傳感器、顯示器、智能紡織品和能量收集器,但最有前途的發展是使用CNT陰極的新型鋰離子電池。現有的鋰離子電池在快充或高放電率條件下會遇到熱膨脹問題,損害內部結構。碳納米管的更高機械強度可以承受這些熱應力而不退化。這種新的CNT陰極電池可以在15分鐘內從10%充電到90%,重量輕,能量密度是傳統電池的兩倍。此外,它們在經過800次充放電循環后仍能保持90%的初始容量,承諾在電動車駕駛方面帶來革命性變化,使1000公里的續航成為常態。

浮思特科技專注功率器件領域,為客戶提供IGBT、IPM模塊等功率器件以及MCU和觸控芯片,是一家擁有核心技術的電子元器件供應商和解決方案商。