新聞資訊

新聞資訊 知識專欄

知識專欄基于硅半導體的電子設備對于現代世界至關重要。它們在設計用于中等溫度(最高可達250°C或482°F)的系統時表現良好。但是,一旦溫度升高到300°C(572°F)以上,基于硅的電子設備無法長時間運行。

然而,一些應用場景如噴氣發動機、汽車排氣、化工廠、地熱能源,甚至是金星探索,都需要能夠在高達500°C(932°F)或更高溫度下長時間運行的電子設備。氮化鎵(GaN)可能提供一個可行的解決方案。

氮化鎵半導體

制造能夠承受500°C或更高溫度的半導體的一種解決方案是氮化鎵。氮化鎵由鎵和氮原子構成,最早于1932年被合成。在1990年代,使用氮化鎵的發光二極管(LED)被開發出來,2004年,首個氮化鎵高電子遷移率晶體管在商業上可用。2018年,氮化鎵驅動的集成電路開始商業化,領導這一進展的公司包括Navitas。

氮化鎵被用于地球上的電子設備,例如快速充電器、消費電子產品、LED、電力電子學和移動通信基站。

與基于硅的半導體不同,氮化鎵在高溫下化學性質穩定,不易解體。這種穩定性使得氮化鎵設備在超過600°C的溫度下也能可靠運行。氮化鎵的寬禁帶、高熱導率、低自由電荷載流子數量(低本征載流子濃度)、高擊穿場強和在高溫下的化學穩定性,使其成為相比硅和其他傳統半導體更為優秀的高溫電子和光電子設備材料。

麻省理工學院攻克高溫難題

盡管氮化鎵的應用日益廣泛,科學家們對氮化鎵在極高溫下的行為,特別是在金星上482°C(900°F)的溫度下的表現仍然知之甚少。金星是一個足以融化鉛的惡劣環境,硅基電子設備無法在其表面生存,這也是為什么金星尚未被著陸器和探測車深入探索的一個原因。

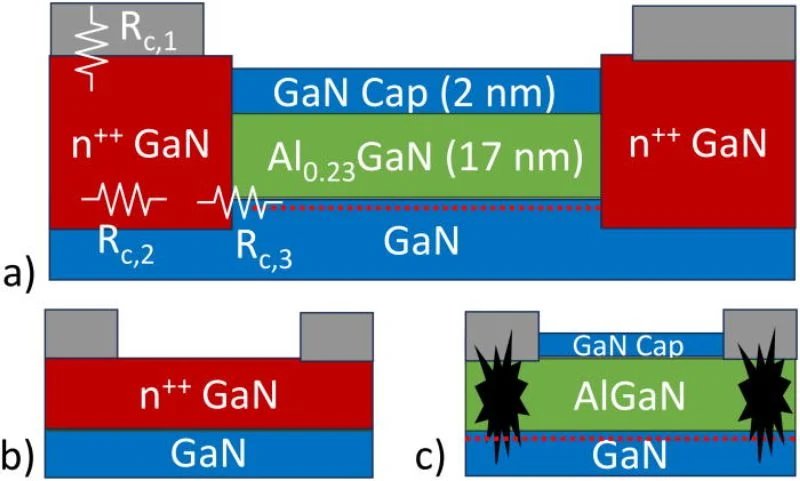

麻省理工學院(MIT)的研究人員正在參與一項多年研究項目,以研究氮化鎵在高溫下的特性和性質。他們的研究詳細探討了溫度對氮化鎵設備中使用的接觸材料的影響。

接觸電阻對半導體的性能非常重要,因為過高的電阻會導致更高的功耗和更慢的工作頻率。雖然在室溫下對接觸電阻了解很多,但在高達500°C的溫度下的研究卻很少。

MIT的科學家們在高達500°C的溫度下對氮化鎵接觸材料進行了72小時的測試,令人驚訝的是,接觸電阻保持不變,甚至可能略有改善。這一發現出乎意料,被認為是開發用于金星探測器和其他探測車上的氮化鎵晶體管的重要一步。

將器件級的進展轉化為電路級晶體管設計,應該會顯著提高制造更高效高溫電子設備的能力。在地球上,這類設備同樣可以在地熱能源系統、其他形式的能源生成或監測噴氣發動機的性能和安全性中找到應用。

浮思特科技專注功率器件領域,為客戶提供IGBT、IPM模塊等功率器件以及MCU和觸控芯片,是一家擁有核心技術的電子元器件供應商和解決方案商。